2023年03月21日

ヤクート ナイフ001

ヤクートは、ロシアに組み込まれているが、モンゴロイドで

ロシア正教でもなく、民族系

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%88%E4%BA%BA

で、そこの伝統ナイフ、ブッシュクラフトな民族性を

引き継いでいるのが「ヤクート ナイフ」

裏スキされた、片刃で鋭利な切れ味の生活必需品の刃物が

ヤクート ナイフと言えるだろう。

極東、極北でツンドラ、シベリア、タイガに位置し

世界最低気温となる氷点下 -71.2℃ を記録するエリア

本来は、内側が片刃で外側が裏スキになっているが

右手で日本的な使い方をしたいので、逆ヤクートで作っている。

別に左手で使う様ではない。

様式に決まりは無いが、タングはコンシールドやフルタングや色々ある様だ。

ヒルトは、付けていない作品や製品が多かったが

とても鋭利な刃物で、指流れによる人差し指のケガが、少し心配になるので…

ちょっと、くびれさせて、手が流れない様に気を使っている。

もしくはヒルトを出して、指止めにするか?

超低温のエリアなので、錆びの原因の水が凍り付くから?

もしくは、柄(タング)の材料が、松など油を含むと、腐りや錆びを防げるからか?

独自性の部分は調べきれていないが、使用目的としては、キャンプ用ブッシュクラフトナイフになる。

堅い松の木は無いので、同じように油を多く含む椿の木を柄に使うつもり。

(椿はとても密度が高く、樫の様に固く、なめらかで油が取れるので有名な低木)

ロシア正教でもなく、民族系

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%88%E4%BA%BA

で、そこの伝統ナイフ、ブッシュクラフトな民族性を

引き継いでいるのが「ヤクート ナイフ」

裏スキされた、片刃で鋭利な切れ味の生活必需品の刃物が

ヤクート ナイフと言えるだろう。

極東、極北でツンドラ、シベリア、タイガに位置し

世界最低気温となる氷点下 -71.2℃ を記録するエリア

本来は、内側が片刃で外側が裏スキになっているが

右手で日本的な使い方をしたいので、逆ヤクートで作っている。

別に左手で使う様ではない。

様式に決まりは無いが、タングはコンシールドやフルタングや色々ある様だ。

ヒルトは、付けていない作品や製品が多かったが

とても鋭利な刃物で、指流れによる人差し指のケガが、少し心配になるので…

ちょっと、くびれさせて、手が流れない様に気を使っている。

もしくはヒルトを出して、指止めにするか?

超低温のエリアなので、錆びの原因の水が凍り付くから?

もしくは、柄(タング)の材料が、松など油を含むと、腐りや錆びを防げるからか?

独自性の部分は調べきれていないが、使用目的としては、キャンプ用ブッシュクラフトナイフになる。

堅い松の木は無いので、同じように油を多く含む椿の木を柄に使うつもり。

(椿はとても密度が高く、樫の様に固く、なめらかで油が取れるので有名な低木)

2022年05月14日

治金

これは、原始的なアプローチ

経験や勘では難しい鋼材の

治金・製鋼方法のメモ

融点と沸点の関係を解決する為の工程で、一度に混合溶融出来ない理由が有るが、一応

個々の蒸発速度と量を計算すれば、ロス(蒸発)させながら精錬できなくは無いが、有毒な金属ガスを大量に発生させるので、方々から怒られる。

そうで無くても金属粉末(ナノサイズ)の材料を使うので、発がん性や各種健康危険性があるので、簡単に作れる鋼材ではない。

上記で製鋼できる鋼材名は...まあ、元素で解るか

表にすると下記になる。

左が融点温度で右が沸点

Mo26234639融点が高すぎる

Crom18572672

Fe15382862

Ni14552730

Si14102355

Mn12462061

S112融点と沸点が低すぎる

P45融点と沸点が低すぎる

コレを合金にしようと言うのだから、鍋に材料掘り込んで煮込む(=たたらや坩堝や高炉)では実現できない、色々と無理が出るのは分かるだろうか。

経験や勘では難しい鋼材の

治金・製鋼方法のメモ

融点と沸点の関係を解決する為の工程で、一度に混合溶融出来ない理由が有るが、一応

個々の蒸発速度と量を計算すれば、ロス(蒸発)させながら精錬できなくは無いが、有毒な金属ガスを大量に発生させるので、方々から怒られる。

そうで無くても金属粉末(ナノサイズ)の材料を使うので、発がん性や各種健康危険性があるので、簡単に作れる鋼材ではない。

上記で製鋼できる鋼材名は...まあ、元素で解るか

表にすると下記になる。

左が融点温度で右が沸点

Mo26234639融点が高すぎる

Crom18572672

Fe15382862

Ni14552730

Si14102355

Mn12462061

S112融点と沸点が低すぎる

P45融点と沸点が低すぎる

コレを合金にしようと言うのだから、鍋に材料掘り込んで煮込む(=たたらや坩堝や高炉)では実現できない、色々と無理が出るのは分かるだろうか。

2020年02月10日

DIY 自作 電気炉の部品 05 制御回路

フロントパネルを取っ払って、古い制御器やタイマー、スイッチなども全て

取り外し、改めて組み直す。

ほぼ古い部品は端子台しか残っていない。

ただ、このフレームが結構分厚い鉄板で出来ているので、穴を空けるのにも一苦労。

交換部品は1万円分ほど

温度制御は、オムロンの温調を利用する。

SSRと485、断線検出1系統、アラーム2系統のモデル。

端子による、ON/OFFは無い、シンプルで必要最低限の機能が乗っている6千円

この穴あけるのに糸鋸の刃が3本使った。

t2.0mmの鉄は切るのが大変、塗装も粘りがあり、摩擦抵抗大きかった。

SSRはパナソニックの物を社外製のCPUヒートシンクを加工して、アングル金具で固定する。

出力は余裕があるし、放熱も追いつくだろう。

定格 250V 25A 5000Wの所、1400Wで利用するので、あまり熱や出力の危険性は無い。

取り敢えず、合体させた。

上の炉の方は、清掃とタップの切り直し、変形した板金をバイスやハンマーで直して

軽く清掃しただけ。

メインランプ点灯確認、一応通電する所まで来た。

実は、設計上、ブザー機能やSSRのランプが未配線と

両切りスイッチの動作で気になっているが、ヒューズもあるし一旦はこのまま進める。

SSRとメイン電源を分離させているので、ヒーター通電無しで設定だけ触れる。

焼き入れる鋼材 SUS440CやATS134用のヒーター温度960℃に設定して

アラーム出力やOUTを確認。

通電していると思うが、まだ分からない。

仮組して戻し始める。

金具なども、サンダー掛けて、耐熱塗料で塗り直し。

他の部品も、清掃後に再塗装しておいた。

見た目が少しだけ綺麗になったが、オレンジも塗り直すべきだろうか?

熱電対が付いたので、SSRのスイッチは切った状態で

ドライヤーで40℃位まで加熱し、SSRのOUT出力がON/OFF/ONに切り替わるか確認。

一応切り替わっているようだ。

じゃ~~~~加熱、やってみますか?

テストなので、960W~980Wの0.8~0.9mmカンタル A1の線で

セラミックの上に転がした状態で、通電させて加熱と動作を確認しよう。

取り外し、改めて組み直す。

ほぼ古い部品は端子台しか残っていない。

ただ、このフレームが結構分厚い鉄板で出来ているので、穴を空けるのにも一苦労。

交換部品は1万円分ほど

温度制御は、オムロンの温調を利用する。

SSRと485、断線検出1系統、アラーム2系統のモデル。

端子による、ON/OFFは無い、シンプルで必要最低限の機能が乗っている6千円

この穴あけるのに糸鋸の刃が3本使った。

t2.0mmの鉄は切るのが大変、塗装も粘りがあり、摩擦抵抗大きかった。

SSRはパナソニックの物を社外製のCPUヒートシンクを加工して、アングル金具で固定する。

出力は余裕があるし、放熱も追いつくだろう。

定格 250V 25A 5000Wの所、1400Wで利用するので、あまり熱や出力の危険性は無い。

取り敢えず、合体させた。

上の炉の方は、清掃とタップの切り直し、変形した板金をバイスやハンマーで直して

軽く清掃しただけ。

メインランプ点灯確認、一応通電する所まで来た。

実は、設計上、ブザー機能やSSRのランプが未配線と

両切りスイッチの動作で気になっているが、ヒューズもあるし一旦はこのまま進める。

SSRとメイン電源を分離させているので、ヒーター通電無しで設定だけ触れる。

焼き入れる鋼材 SUS440CやATS134用のヒーター温度960℃に設定して

アラーム出力やOUTを確認。

通電していると思うが、まだ分からない。

仮組して戻し始める。

金具なども、サンダー掛けて、耐熱塗料で塗り直し。

他の部品も、清掃後に再塗装しておいた。

見た目が少しだけ綺麗になったが、オレンジも塗り直すべきだろうか?

熱電対が付いたので、SSRのスイッチは切った状態で

ドライヤーで40℃位まで加熱し、SSRのOUT出力がON/OFF/ONに切り替わるか確認。

一応切り替わっているようだ。

じゃ~~~~加熱、やってみますか?

テストなので、960W~980Wの0.8~0.9mmカンタル A1の線で

セラミックの上に転がした状態で、通電させて加熱と動作を確認しよう。

2020年02月05日

DIY 自作 電気炉の部品 04 ヒーター分解

改めて、ヒーター部分のみで抵抗値を計ると、450W + 450Wで900Wなのではなく

555W + 303W で858Wと言う、強弱で回路が組んであった事が分かった。

これは、低温と高温のヒーター構成だったのだろうか?

そう言えば、LOWがどうの~と言う説明などがあった気がする。

ここから取り外して

転がして置きましたが、もしかして、耐熱セパレーターから分離できるかも?と期待して

ノミと金づちで叩いたら、案外簡単に外れてきて

スボッと取れました。

固定しているのは、耐熱セメントでしょうか?

復元する時に、真似をしないといけないので、材質が気になる所です。(1400℃に耐える必要がある)

有る程度、綺麗に、割れずに外せたので良かった。

隙間感も見えたので、ここに合計1400W分のカンタルヒーター線をコイル状に作って

戻す必要がある訳です。

上手くできるでしょうかね~?

炉内で700Wの二列で1400Wとして、カンタルA1で7.72m~9.66mなので

10mを2本作って、実際の抵抗値を計りながら、設計値に合わせる事にします。

555W + 303W で858Wと言う、強弱で回路が組んであった事が分かった。

これは、低温と高温のヒーター構成だったのだろうか?

そう言えば、LOWがどうの~と言う説明などがあった気がする。

ここから取り外して

転がして置きましたが、もしかして、耐熱セパレーターから分離できるかも?と期待して

ノミと金づちで叩いたら、案外簡単に外れてきて

スボッと取れました。

固定しているのは、耐熱セメントでしょうか?

復元する時に、真似をしないといけないので、材質が気になる所です。(1400℃に耐える必要がある)

有る程度、綺麗に、割れずに外せたので良かった。

隙間感も見えたので、ここに合計1400W分のカンタルヒーター線をコイル状に作って

戻す必要がある訳です。

上手くできるでしょうかね~?

炉内で700Wの二列で1400Wとして、カンタルA1で7.72m~9.66mなので

10mを2本作って、実際の抵抗値を計りながら、設計値に合わせる事にします。

2020年02月03日

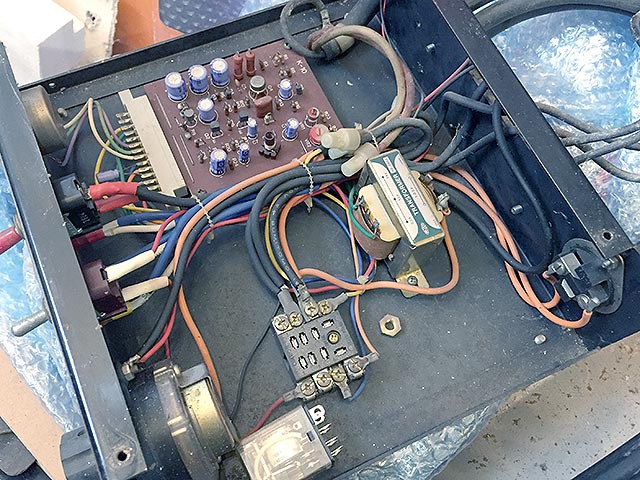

DIY 自作 電気炉の部品 03 コントローラーの分解

ヒーター部分の分解が一応終わったので

コントローラー部分を分解してみています。

鉄製の板金を数枚外すと、蓋が外れてコントローラー内部にアクセスできます。

分解中に、謎の「カラカラ」音がして、気になっていましたが…

ワッシャー以外に温度制御でも重要なリレーが、そもそも外れて転がっていました。

「温度が上がらない」=リレーが外れて通電していないだったようで、やはり、単純な事でしたね。

しかし、何ともな設計~左の基板の回路で、温度調整が出来るのだろうか??

熱電対は、出力が電圧なので、トランジスタと基準電圧で出来なくはないと思うが…

温度の校正精度は、可変抵抗器(温度調整ボリューム)の抵抗値に依存すると言う事?

リレーからサプライコンセントに配線されているので、後ろのコンセントは連動コンセントですね

100V 7A

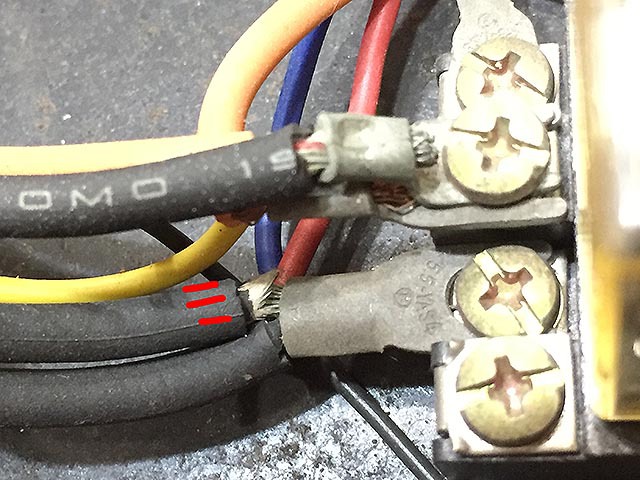

そして、色々凝視していると…

リレーの端子台で、AC100Vのヒーター用の線が断線しかかっている。

ケーブルにストレスが掛かっている為に、酸化などで材質が劣化して、半分切れている。

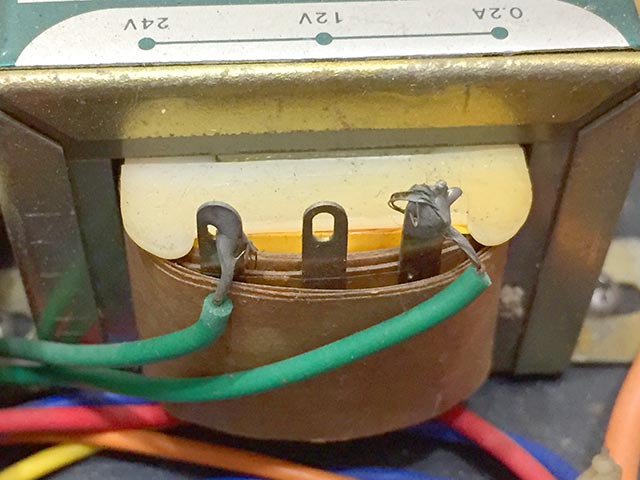

内部でDC24Vを作る為の、トランスAC24V品の半田が割と適当。

中国で組み立てているのか?

勉強になるのは、無理に筐体内で配線を引き回したり、曲げたりすると

中長期的には断線や劣化の原因になる。

遊び(余裕)が必要なのは、分かるが、無理な曲げは長期の利用には不向きと言う事。

修理やメンテナンスが前提に作るなら、端子台などで中継して交換しやすく作るのが良いだろう。

私の記憶が確かなら・・・ダイオードはこんな樽状の丸い物は無い筈。

このダイオード2つと、その横の抵抗がなんか・・・こう・・・おかしい気がします。

お前ら、絶対に普通じゃないだろう?

さて、修理する気が消えていく

コントローラー部分を分解してみています。

鉄製の板金を数枚外すと、蓋が外れてコントローラー内部にアクセスできます。

分解中に、謎の「カラカラ」音がして、気になっていましたが…

ワッシャー以外に温度制御でも重要なリレーが、そもそも外れて転がっていました。

「温度が上がらない」=リレーが外れて通電していないだったようで、やはり、単純な事でしたね。

しかし、何ともな設計~左の基板の回路で、温度調整が出来るのだろうか??

熱電対は、出力が電圧なので、トランジスタと基準電圧で出来なくはないと思うが…

温度の校正精度は、可変抵抗器(温度調整ボリューム)の抵抗値に依存すると言う事?

リレーからサプライコンセントに配線されているので、後ろのコンセントは連動コンセントですね

100V 7A

そして、色々凝視していると…

リレーの端子台で、AC100Vのヒーター用の線が断線しかかっている。

ケーブルにストレスが掛かっている為に、酸化などで材質が劣化して、半分切れている。

内部でDC24Vを作る為の、トランスAC24V品の半田が割と適当。

中国で組み立てているのか?

勉強になるのは、無理に筐体内で配線を引き回したり、曲げたりすると

中長期的には断線や劣化の原因になる。

遊び(余裕)が必要なのは、分かるが、無理な曲げは長期の利用には不向きと言う事。

修理やメンテナンスが前提に作るなら、端子台などで中継して交換しやすく作るのが良いだろう。

私の記憶が確かなら・・・ダイオードはこんな樽状の丸い物は無い筈。

このダイオード2つと、その横の抵抗がなんか・・・こう・・・おかしい気がします。

お前ら、絶対に普通じゃないだろう?

さて、修理する気が消えていく